年に一度の大仕事「年末調整」

年末の風物詩といえば、クリスマスにバラエティの特別番組に紅白歌合戦など、楽しいものがたくさんありますね。

そして、会社の経理担当者を悩ませる一年に一度の大仕事の年末調整もその一つです。

年末調整とは一体なんなのかについて、今回は徹底的に解説します。

年末調整ってそもそもなに?

年末調整の目的は、

サラリーマンの1年間の給与を元に、「給与所得」を算定し、その人が国に納めるべき所得税の金額を確定させることです。

これが結論になります。今回はこちらを深掘りしていきます。

サラリーマンも所得税を払っている

そもそも、所得税とはなんでしょうか。

日本国内に住所を持つ全ての人の所得に対して課せられる税金のことです。

法人の所得には法人税が課せられ、個人の所得には所得税が課せられます。

原則として、所得のある人は一年に一回、確定申告と呼ばれる手続きを行います。

これは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得とそれにかかる税金の金額を3月15日迄に国に申告して納付するものです。

プロ野球選手やYouTuber、フリーランスの方々などは個人事業主と呼ばれ、全ての事業主は必ず確定申告を行なっています。

では、サラリーマンはどうでしょうか?

毎年確定申告をしている人なんて、ほとんどいないと思います。最近はふるさと納税をする人が増えてきたせいで昔よりは少し多くなってきましたが、それでもほとんどいないですよね。

では、なぜサラリーマンの人たちは確定申告をしなくて良いんでしょうか?

それは、源泉所得税という形で、毎月の給料から天引きされているからです。

サラリーマンの人たちは、会社からお給料をもらう際に「源泉所得税」として一定の金額を天引きされています。

給与明細をよく見ると「所得税」の欄がありますよね。アレです。

そうして天引きした源泉所得税を、原則として毎月会社があなたの替わりに納めてくれています。

だから、みなさんが改めて国に所得税を納める必要は無いんです。

しかし。ここで一つ問題が出てきます。

それは、給料から差し引かれる源泉所得税は、「大体の金額」で計算しているという点です。

所得税の金額は、給与所得控除から始まり社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除など、複雑な計算過程を経て確定します。

そのため月単位で確実な所得税の金額を算定するのは現実的に不可能なんですね。

なので、会社はその人から取りこぼすことのないようにすこし多めに税金を計算して、それを差引いてお給料を払っています。

それのズレ分を一年まとめて精算するのが「年末調整」です。

12月になれば、会社がその人に支払う1年間の給与金額が確定します。

その金額を元に、その人がその年納める所得税の金額を確定させます。

そしてその金額と、毎月大体で天引きしていた所得税の金額を比べて、多く取りすぎていた分を社員に還付します。

こうする事で、社員が税金を納めすぎるような事が起こらないで済むわけですね。

これが、年末調整の目的と毎年行われる意味です。

(参考)所得税の求め方

全体の流れとしては、収入金額(年収)から以下の控除を行います。

年収から控除するもの

- 給与所得控除

- 基礎控除

- 生命保険料控除

- 地震保険料控除

- 扶養控除

- 配偶者控除

- 社会保険料控除

- 住宅ローン控除

年収から以上の控除をすると、「給与所得」の金額になります。

そして、給与所得の金額に所得税率を掛けることで所得税額が算定できます。

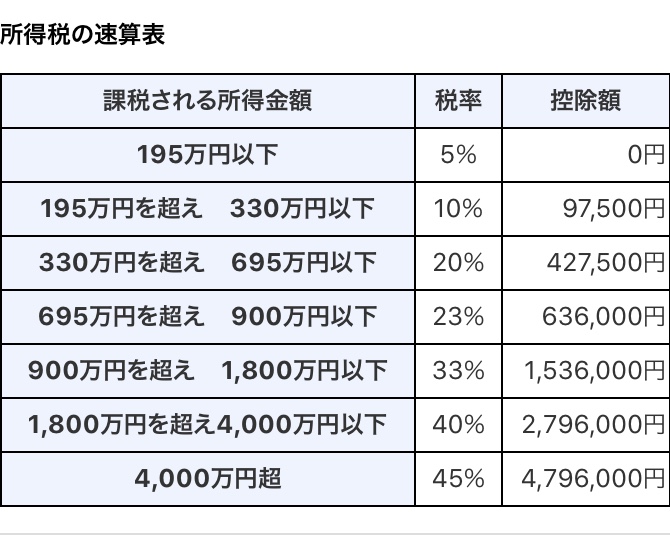

所得税の課税は累進課税と呼ばれ、所得の金額に応じて5%から45%の7段階に分かれています。

このように、所得の金額に応じて、たくさん稼ぐ人にはたくさん税金を課すのが累進課税と呼ばれる課税方式です。

.png)